Capacités travaillées :

- Exploiter et confronter des informations (extraire des informations d'un document, mettre en relation différents documents)

- Organiser et synthétiser des informations (rédiger un texte)

- Préparer et organiser son travail de manière autonome (savoir travailler en groupe dans le calme, réaliser un travail abouti en temps limité)

Comment Charles de Gaulle exerce-t-il le pouvoir ?

Document 1 : Charles de Gaulle et les Français

bain de foule, Marseille, 1963

Document 2 : le recours au référendum

Le référendum, enfin, institué comme le premier et le dernier acte de l'œuvre constitutionnelle m'offrirait la possibilité de saisir le peuple français et procurerait à celui-ci la faculté de me donner raison, ou tort, sur un sujet dont son destin allait dépendre pendant des générations. »

Le référendum, enfin, institué comme le premier et le dernier acte de l'œuvre constitutionnelle m'offrirait la possibilité de saisir le peuple français et procurerait à celui-ci la faculté de me donner raison, ou tort, sur un sujet dont son destin allait dépendre pendant des générations. »

Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir , Tome 2, L'effort - Plon, 1971

La période gaullienne de la Ve République est marquée par une utilisation intensive du référendum. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette utilisation fréquente du référendum par le général de Gaulle. Ce procédé lui permettait pour une part de contourner les partis politiques, y compris ceux qui lui étaient favorables. Ainsi, en 1961, en consultant directement les électeurs sur la question de la politique d’autodétermination en Algérie, le président évitait de déclencher un débat au sein de l’UNR (Union pour la nouvelle République), le parti gaulliste, où une importante minorité était favorable à l’Algérie française. De même, la réforme du mode d’élection du président de la République en 1962 n’aurait sans doute pas abouti (…), car la réunion d’une majorité de parlementaires autour de la réforme n’était pas garantie. Il s’agissait également pour le général de Gaulle, dans le cadre d’un mandat présidentiel long (sept ans), de s’assurer qu’il jouissait toujours de la confiance de la majorité des Français . Certains ont d’ailleurs estimé que le recours gaullien au référendum était "plébiscitaire".

Cette pratique avait une contrepartie : à chacun des référendums qu’il organisait, il laissait clairement entendre que si la position qu’il défendait ne recueillait pas la majorité, il mettrait fin à son mandat. Et, de fait, le lendemain de l’échec du référendum du 27 avril 1969, il démissionnait.

Cette pratique avait une contrepartie : à chacun des référendums qu’il organisait, il laissait clairement entendre que si la position qu’il défendait ne recueillait pas la majorité, il mettrait fin à son mandat. Et, de fait, le lendemain de l’échec du référendum du 27 avril 1969, il démissionnait.

site internet viepublique.fr, 25.07.2015

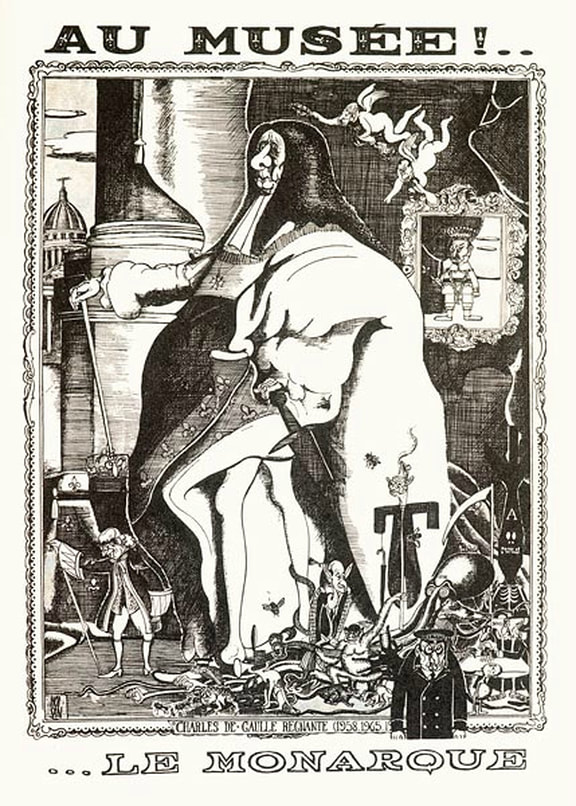

Document 3 : l’esprit de cour.

Dessin de Moisan. Le Canard enchaîné, 1er décembre 1965

Au pied de de Gaulle, on peut repérer André Malraux, ministre de la culture en gardien de musée, et plusieurs autres ministres.

"La Cour", célèbre rubrique du Canard enchaîné écrite par André Ribaud et illustrée par Roland Moisan, se présentait comme un pastiche de journal détaillant le "règne" du général de Gaulle. Une rubrique intitulée "La Régence" succéda à celle-ci avec l'arrivée au pouvoir de Georges Pompidou.

Au pied de de Gaulle, on peut repérer André Malraux, ministre de la culture en gardien de musée, et plusieurs autres ministres.

"La Cour", célèbre rubrique du Canard enchaîné écrite par André Ribaud et illustrée par Roland Moisan, se présentait comme un pastiche de journal détaillant le "règne" du général de Gaulle. Une rubrique intitulée "La Régence" succéda à celle-ci avec l'arrivée au pouvoir de Georges Pompidou.

Document 4 : Le général de Gaulle et l’usage des médias.

On a souvent observé, de Gaulle lui-même l'a fait, un parallèle entre l'installation et l'enracinement de la Ve République et d'autre part l'essor de la télévision elle-même dans les années 60. C'est une donnée, c'était assurément pour de Gaulle un atout. Restait à l'exploiter : "Or, voici, écrit-il dans les Mémoires d'Espoir, que la combinaison du micro et de l'écran s'offre à moi au moment même où l'innovation commence son foudroyant développement. Pour être présent partout, c'est là soudain un moyen sans égal (...) Le soir le spectacle paraît sur la scène universelle.,. Par le son et par l'image, je suis proche de la nation » (…). On pense aux interventions directes devant la caméra, certains morceaux étant restés dans toutes les mémoires comme les fameux "hélas ! hélas ! hélas !" du 24 avril 1961. Et à côté de cela il y a les conférences de presse qui, en réalité, touchent directement les Français par delà les journalistes assemblés. Et puis, il y a, en 1965, sous le coup de la déception du premier tour, les fameuses conversations avec Michel Droit, par qui s'ouvre alors une troisième catégorie d'interventions (…).

Très délibérément de Gaulle a conçu les ondes de la radio et de la télévision comme étant les ondes du gouvernement, de l'Etat, du général de Gaulle. On connaît le mot prêté à André Malraux, mot qui a été contesté, mais qui reflétait bien l'état d'esprit de beaucoup de gaullistes à l'époque : "Ils" ont toute la presse, il est normal que nous ayons la radio et la télévision" (…).

Très délibérément de Gaulle a conçu les ondes de la radio et de la télévision comme étant les ondes du gouvernement, de l'Etat, du général de Gaulle. On connaît le mot prêté à André Malraux, mot qui a été contesté, mais qui reflétait bien l'état d'esprit de beaucoup de gaullistes à l'époque : "Ils" ont toute la presse, il est normal que nous ayons la radio et la télévision" (…).

Jean-Noël JEANNENEY, De Gaulle et l'usage des médias, Espoir, n°66, 1989.