Comment se manifeste le renouveau du monde occidental ?

Compétences travaillées

|

CONNAISSANCES :

|

CAPACITES :

|

ATTITUDES :

|

Objectifs :

- Comprendre ce qui permis le renouveau occidental

- Analyser un document

QUESTIONS :

►Procéder à l’analyse critique d’un document selon une approche historique.

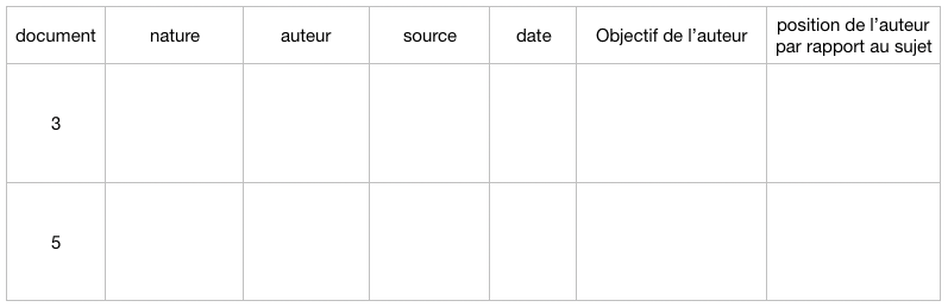

1. Présente les documents 3 et 5 en complétant le tableau (nature, auteur, source, date, contexte, sens général des documents).

1. Présente les documents 3 et 5 en complétant le tableau (nature, auteur, source, date, contexte, sens général des documents).

►Construire et vérifier des hypothèses sur une situation historique

2. En t’appuyant sur l’ensemble des documents, réalise un podcast répondant à la question suivante : comment se manifeste le renouveau du monde occidental ? ? Utilise les documents pour justifier tes arguments.

2. En t’appuyant sur l’ensemble des documents, réalise un podcast répondant à la question suivante : comment se manifeste le renouveau du monde occidental ? ? Utilise les documents pour justifier tes arguments.

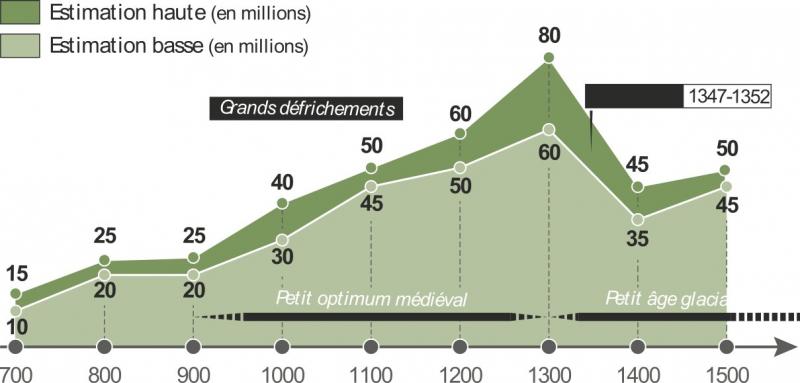

Document 1 :

Notre capacité à chiffrer les hommes du Moyen Age est très limitée : nous ne disposons de presqu’aucun chiffre – et le peu que nous avons concerne les tous derniers siècles de la période – et les termes sont incertains (le terme « homo » est parfois trompeur ; à une autre échelle, un même individu peut porter plusieurs noms). Notamment grâce à des recherches archéologiques, à l’anthropologie, à une lecture fine des sources fiscales et militaires, les historiens sont parvenus à des estimations. Ce graphique donne à voir les fourchettes les plus probables et les plus récentes, mais elles sont encore sujettes à caution.

Nous pouvons néanmoins donner des tendances de l’évolution plutôt assurées. Jusqu’au Xe siècle, nos connaissances sont floues mais la population de l’Occident doit globalement stagner, jusqu’à ce que le petit optimum médiéval et l’essor démographiques permettent une augmentation significative, pour atteindre un pic à 60 ou 80 millions d’habitants vers 1300 – la France en abritant, semble-t-il, entre 10 et 15 millions, l’Angleterre entre 5 et 8. La peste noire et le petit âge glaciaire furent un choc terrible, qui divisa brutalement la population par 2, voire par 4 ou 5 dans certaines régions.

Nous pouvons néanmoins donner des tendances de l’évolution plutôt assurées. Jusqu’au Xe siècle, nos connaissances sont floues mais la population de l’Occident doit globalement stagner, jusqu’à ce que le petit optimum médiéval et l’essor démographiques permettent une augmentation significative, pour atteindre un pic à 60 ou 80 millions d’habitants vers 1300 – la France en abritant, semble-t-il, entre 10 et 15 millions, l’Angleterre entre 5 et 8. La peste noire et le petit âge glaciaire furent un choc terrible, qui divisa brutalement la population par 2, voire par 4 ou 5 dans certaines régions.

Fabien Paquet(1), L’Histoire, N°428, octobre 2016

- Historien médiéviste

Document 2 :

|

Le Moyen Age est la grande époque des aménagements de cours d'eau (digues, dérivations et biefs(1) - canaux). Le moulin à eau, qui permet de gagner en productivité(2) et de profiter au maximum de l'énergie hydraulique(3) disponible, était le moyen de répondre à la nécessité de nourrir une population croissante, pour qui le pain est la base du régime alimentaire. A la fin du XIIe siècle, apparaît également dans le monde anglo-normand le moulin à vent, qui se diffuse ensuite dans l'ensemble de l'Europe.

La principale nouveauté technique du Moyen Age réside cependant dans l'emploi de l'énergie hydraulique pour d'autres usages que la transformation de blé en farine, notamment pour la fabrication d'objets. Ces moulins, que l'on qualifie d'industriels, n'étaient à vrai dire pas totalement inconnus durant la période antique, mais ils réapparaissent à la fin du Xe siècle et s'installent durablement (…). Les moulins à foulons sont les plus précoces et demeurent les plus fréquents au long du Moyen Age. En activant des pilons un des maillets, ils servent à battre le drap de laine après le tissage (…), le moulin à tan qui broie les écorces de chêne pour le tannage des peaux dont on fait du cuir ; la scie hydraulique, qui remplace les scieurs de long pour la fabrication de poutres et de planches ; le moulin à papier dont les maillets transforment les libres végétales des tissus en pâte à papier. Dans la métallurgie, cette énergie est appliquée à la meule à aiguiser, au marteau hydraulique, aux soufflets, ainsi qu’au bocard(4) pour piler les minerais. L’intérêt principal de la mécanisation du mouvement réside dans un gain de productivité ce qui permet, dans certains secteurs, une économie de main-d’oeuvre et une augmentation de la production. |

Arribet-Deroin Danielle(5), La révolution des moulins, L’Histoire n°428, octobre 2016

- portion d’un cours d’eau, d’un canal

- quantité produite

- énergie produite à partir de l’eau

- ensemble de pilons pour piler les minerais

- l’auteur est une historienne, professeure à l’université de Paris-Panthéon-Sorbonne, spécialiste en archéologie médiévale.

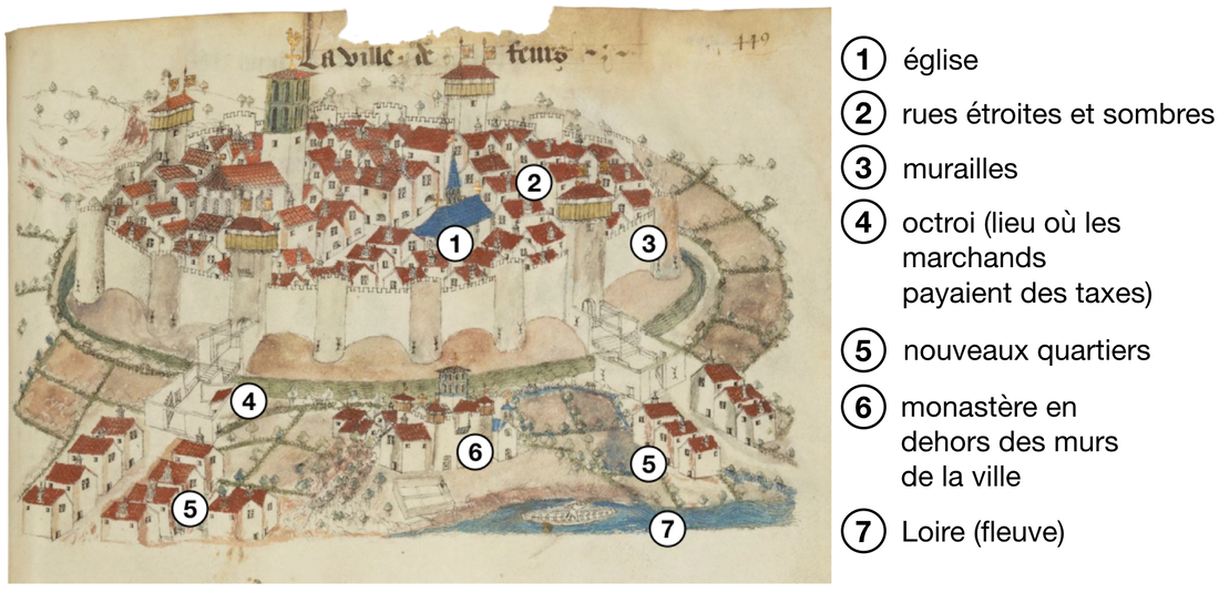

Document 3 :

« Registre d'armes » ou armorial d'Auvergne, dédié par le hérault Guillaume Revel au roi Charles VII, 1401-1500, parchemin, bibliothèque national de France, département des manuscrits.

Document 4 : forteresse féodale de Najac, Aveyron, XIIe siècle

Le château fort est une innovation européenne apparue au IXe siècle après la chute de l'Empire carolingien dont le territoire a été divisé entre seigneurs et princes. Ces nobles construisirent des châteaux pour contrôler, par la défense passive, mais aussi active, la zone les entourant, mais s'en servirent aussi comme centres de leur administration et symboles de leur puissance (rôle ostentatoire), leur pouvoir politique (siège de la seigneurie châtelaine) et économique.

Document 5 :

Comment expliquer l'essor(1) ?

On a longtemps priyilégié des facteurs externes, tel que le surgissement(2) du monde musulman, auquel Henri Pirenne(3) avait attribué un rôle en négatif, comme par réaction, tandis que Maurice Lombard(4) inversait la perspective pour évoquer l'appel de l'Orient(5) qui, stimulant les échanges, aurait déclenché le mouvement de croissance occidentale. On ne trouve plus aujourd'hui de fondements suffisants à ces hypothèses et on se tourne plutôt vers des causes internes. Pour les uns, c'est l'augmentation de la population qui permet de produire davantage (…). Mais Marc Bloch(6) note qu'on ne fait ainsi que repousser le problème, car pourquoi la population se met-elle alors à augmenter ? D'autres auteurs donnent le premier rôle au progrès technique : déjà amorcé à la fin du haut Moyen Âge(7), il permet d'augmenter la production et donc de mieux nourrir une population accrue (Lynn White). Mais on peut à nouveau se demander ce qui enclenche ce progrès, puisqu’il ne repose pas sur de véritables inventions, mais sur la diffusion de techniques connues antérieurement(8) mais délaissées. Sur une base en partie comparable, Pierre Bonnassie(9) combine deux facteurs, interagissant durant le haut Moyen Âge : la pression de la faim, terrible, incite à augmenter la production, tandis que la mise en œuvre de techniques nouvelles, lentement diffusées, permet de réaliser cet objectif en exploitant des sols plus difficiles ; le phénomène s'amorcerait ainsi, aboutissant à un recul de la famine et donc à une première hausse de la population, permettant à son tour un nouvel essor de la production. Quant à Georges Duby(10), il met l'accent sur une causalité de type social. La réorganisation féodale confère une meilleure assise aux seigneurs, désormais désireux de tirer des revenus accrus de leurs domaines et capables de soumettre les populations à un contrôle plus strict (…). D’autres causes de nature sociale peuvent se combiner à celle-ci, en particulier, le déclin de l'esclavage, qui incite au progrès technique et explique sans doute la contribution de l'aristocratie(11) à la diffusion de techniques nouvelles. Enfin, on peut mentionner le rôle des monastères(12) dont l'idéal ascétique se traduit par une pratique de l'effort rédempteur, conçu comme une forme d'adoration divine et qui n'est pas sans donner des résultats tangibles, notamment dans le cas des cisterciens (…). Ce bref tour d'horizon suffit à suggérer que le problème de l'interprétation(13) de l'essor occidental des XIe-XIIIe siècles est loin d'être résolu. Du moins peut-on exclure l'explication par une cause unique et, quelle que soit la solution adoptée, un phénomène essentiel tient sans doute aux effets de feed-back(14) et d'enchaînements circulaires(15) entre les différents facteurs (notamment entre hausse démographique et essor de la production). Il semble donc indispensable d'adopter le cadre explicatif le plus englobant possible.

On a longtemps priyilégié des facteurs externes, tel que le surgissement(2) du monde musulman, auquel Henri Pirenne(3) avait attribué un rôle en négatif, comme par réaction, tandis que Maurice Lombard(4) inversait la perspective pour évoquer l'appel de l'Orient(5) qui, stimulant les échanges, aurait déclenché le mouvement de croissance occidentale. On ne trouve plus aujourd'hui de fondements suffisants à ces hypothèses et on se tourne plutôt vers des causes internes. Pour les uns, c'est l'augmentation de la population qui permet de produire davantage (…). Mais Marc Bloch(6) note qu'on ne fait ainsi que repousser le problème, car pourquoi la population se met-elle alors à augmenter ? D'autres auteurs donnent le premier rôle au progrès technique : déjà amorcé à la fin du haut Moyen Âge(7), il permet d'augmenter la production et donc de mieux nourrir une population accrue (Lynn White). Mais on peut à nouveau se demander ce qui enclenche ce progrès, puisqu’il ne repose pas sur de véritables inventions, mais sur la diffusion de techniques connues antérieurement(8) mais délaissées. Sur une base en partie comparable, Pierre Bonnassie(9) combine deux facteurs, interagissant durant le haut Moyen Âge : la pression de la faim, terrible, incite à augmenter la production, tandis que la mise en œuvre de techniques nouvelles, lentement diffusées, permet de réaliser cet objectif en exploitant des sols plus difficiles ; le phénomène s'amorcerait ainsi, aboutissant à un recul de la famine et donc à une première hausse de la population, permettant à son tour un nouvel essor de la production. Quant à Georges Duby(10), il met l'accent sur une causalité de type social. La réorganisation féodale confère une meilleure assise aux seigneurs, désormais désireux de tirer des revenus accrus de leurs domaines et capables de soumettre les populations à un contrôle plus strict (…). D’autres causes de nature sociale peuvent se combiner à celle-ci, en particulier, le déclin de l'esclavage, qui incite au progrès technique et explique sans doute la contribution de l'aristocratie(11) à la diffusion de techniques nouvelles. Enfin, on peut mentionner le rôle des monastères(12) dont l'idéal ascétique se traduit par une pratique de l'effort rédempteur, conçu comme une forme d'adoration divine et qui n'est pas sans donner des résultats tangibles, notamment dans le cas des cisterciens (…). Ce bref tour d'horizon suffit à suggérer que le problème de l'interprétation(13) de l'essor occidental des XIe-XIIIe siècles est loin d'être résolu. Du moins peut-on exclure l'explication par une cause unique et, quelle que soit la solution adoptée, un phénomène essentiel tient sans doute aux effets de feed-back(14) et d'enchaînements circulaires(15) entre les différents facteurs (notamment entre hausse démographique et essor de la production). Il semble donc indispensable d'adopter le cadre explicatif le plus englobant possible.

Baschet Jérôme(16), La civilisation féodale. De l’an mil à la colonisation de l’Amérique,

Champs Histoire, Flammarion, 2009

Champs Histoire, Flammarion, 2009

- développement, accroissement

- apparaître brusquement

- historien médiéviste belge (fin XIXe-début XXe siècle) qui travailla sur les rapports entre l’expansion de l’islam et la formation du Moyen Age occidental.

- historien médiéviste français du XXe siècle qui était un spécialiste de l’islam médiéval.

- région de l’est de la Méditerranée dominée par l’islam

- historien français du début du XXe siècle qui s’intéressa à l’histoire économique et sociale.

- le Haut moyen Age correspond à la période qui s’étend du VIe siècle jusqu’au XIe siècle.

- avant, auparavant

- historien médiéviste français du XXe siècle, spécialiste de la Catalogne et des sociétés méridionales, la paysannerie, l’économie et les échanges au haut Moyen Age.

- historien français du XXe siècle, spécialiste du Moyen Age.

- groupe social composé des nobles

- lieu où se regroupent les moines, religieux suivant une règle. On parle de clergé régulier.

- explication

- retours

- liens entre causes et conséquences. L’augmentation de la population entraîne une augmentation de la demande mais aussi de la production (plus de personnes pour produire), ce qui favorise l’augmentation de la population (mieux nourris, les hommes et les femmes survivent, les enfants aussi).

- Jérôme Baschet est un historien médiéviste.